Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

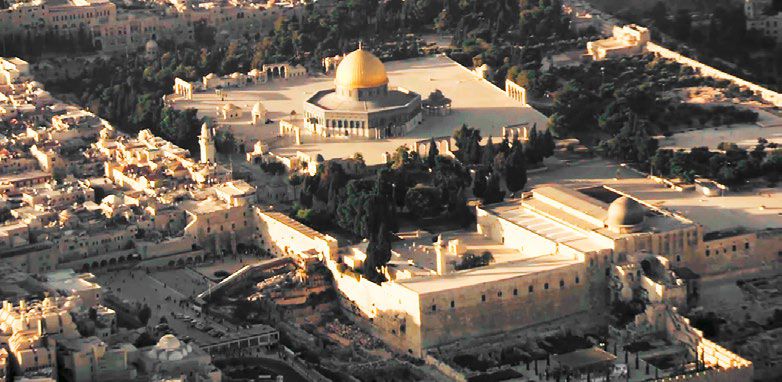

Der Schweizer Kurt Beutler fand Worte für unsere Gegenwart und für die Hoffnung, die wir in dieser unruhigen Zeit haben können: «Wo die Finsternis zunimmt, erkennt man plötzlich den Wert des Lichtes.» Dass die gegenwärtigen Unsicherheiten eine besondere Qualität haben, spüren viele Menschen. So instabil wie heute war die Welt nicht mehr seit dem 2. Weltkrieg. In Syrien wird ein ganzes Land zur Front, fünfhunderttausend Menschen sind gestorben. Die Weltgemeinschaft ist ausserstande, eine «Lösung» für das «Problem» präsentieren zu können. Es gibt keine. Die Gewaltexzesse des imperialen Islam und die Völkerwanderungen, die das auslöst, das Hegemoniestreben der iranischen Mullahs, die Ökonomie vieler Staaten in einer Schuldenfalle, aus der es kein Entrinnen gibt, das unruhige China, Russland mit Gewalt auf der Suche nach einem starken Selbstverständnis, Amerika im Niedergang: Viele erkennen, dass der Menschheit die Probleme über den Kopf wachsen.

Und doch: Mit den Dimensionen der Weltmisere wächst auch die Sehnsucht nach echtem Trost, nach Wahrheit: Wo gibt es Licht und Hoffnung? Kurt Beutler, der mehrere Jahre in Ägypten und im Libanon lebte und sich schon seit vielen Jahren um Muslime kümmert, durfte immer wieder erleben, wie Muslime in Jesus Licht und Hoffnung gefunden und Befreiung erlebt haben. Beutler kennt die Schattenseiten der muslimischen Lebenswirklichkeit. Diese zu kennen, ist geradezu die Voraussetzung von barmherziger Hilfe. Kurt Beutler gelingt auch in seinem soeben erschienenen Buch (siehe S. 38) «Ehrenmorde vor unserer Haustür» diese Verbindung von Realitätssinn und aufrichtiger Zuwendung für die Menschen. Für ihn ist klar, dass zu dem Willkommen für die Zuwanderer gehört, dass wir als Christen den Ankommenden die Realität des Auferstandenen bezeugen – in guten Werken und in guten Worten.

Albrecht Hauser: «Mission ist nicht etwas Zusätzliches, sondern der eigentliche Prüfstein, ob die Kirche an das Evangelium glaubt oder nicht.»

In der Titelgeschichte wird der Liedermacher Manfred Siebald mit dem Satz zitiert: «Wir sollten Theologie nicht missbrauchen, um politische und ethische Widerborstigkeiten des Evangeliums glattzubügeln, weil sie uns missfallen oder weil sie der moderne Mensch angeblich nicht mehr glauben kann.» In diesen relativistischen Zeiten ist das keine Selbstverständlichkeit mehr. Die Wahrheit zu bekennen gilt als übergriffig. Albrecht Hauser schreibt in dem Artikel «Bekennen, warum wir uns freuen», dass Mission «nicht etwas Zusätzliches, sondern der eigentliche Prüfstein (ist), ob die Kirche an das Evangelium glaubt oder nicht». Dass es inzwischen sogar bei Evangelisationsveranstaltungen vorkommt, dass sich Prediger verschämt vor dem Bekenntnis zu biblisch grundlegenden Tatsachen wegducken, stellt Jörg Swoboda in seinem «Brief an einen Bruder» (S. 44) mit Erschrecken fest.

Er plädiert für ein klares Bekenntnis, was sonst sollte den Menschen helfen? Jesus hat seinen Nachfolgern aufgetragen, die Evangeliums-Wahrheit niemandem zu verschweigen, auch nicht gegenüber seinem eigenen Volk. Das legt Mario Beck in seinem Beitrag «Dem Freund das Beste schuldig» (S. 43) dar. Das Bekenntnis zur Wahrheit des Evangeliums dürfen wir nicht für uns behalten. Zugang zu dieser Wirklichkeit finden wir durch das Lesen der Bibel und durch Gebet. Timothy Keller schreibt in seinem neuen Buch «Beten – Dem heiligen Gott nahekommen» (Brunnen Verlag): «Beten, das ist ehrfürchtige Scheu, Zweisamkeit mit Gott, Kämpfen und Ringen – aber es ist der Weg zur Realität.» Der bereits zitierte Manfred Siebald bezeichnete Jesus als den «überzeitlichen Realisten». Er steht als Schöpfer über Raum und Zeit.

Die Wirklichkeit anerkennen heisst, die Realität Gottes anerkennen. Hoffnung und Zukunft gibt es nicht ohne Gott. «Freiheit und Hoffnung sind immer nur dann zu haben, wenn wir uns der Wahrheit stellen», schreibt der Theologe Armin Sierszyn. Unsere Zeit steht in Gottes Händen, bei ihm kommen wir zur Ruhe. Auch in so unruhigen Zeiten wie diesen.

Ihr Thomas Lachenmaier, Redaktionsleiter