Schaut auf diese Stadt!

Unterwegs auf literarischen Pfaden

In Hannover waren viele bedeutende Persönlichkeiten zu Hause – darunter diese Dichter, Denker, Publizisten und Schriftsteller. Und auch wenn sie selbst bereits verstorben sind, überdauern ihre Werke die Zeit.

TEXT: TORSTEN LIPPELT

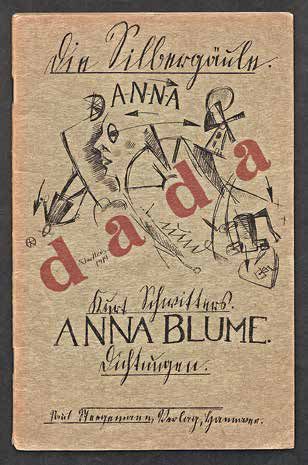

Hannover, eine Stadt der Literaten? Unbedingt. Wer einen ersten Eindruck wünscht, begibt sich am besten in die Knochenhauerstraße: „Die Hannoveraner sind die Bewohner einer Stadt, einer Großstadt“, steht dort auf einer Bronzeplatte. „Hundekrankheiten bekommt der Hannoveraner nie. [...] Der Unterschied zwischen Hannover und Anna Blume ist der, daß man Anna von hinten und von vorn lesen kann, Hannover dagegen am besten nur von vorne.“ Was verwirrend klingt, ist der Anfang eines Gedichts des Künstlers Kurt Schwitters, eine Hommage an seine Geburtsstadt – zu Schwitters aber später mehr. Denn er war nicht die einzige bedeutende Persönlichkeit hier.

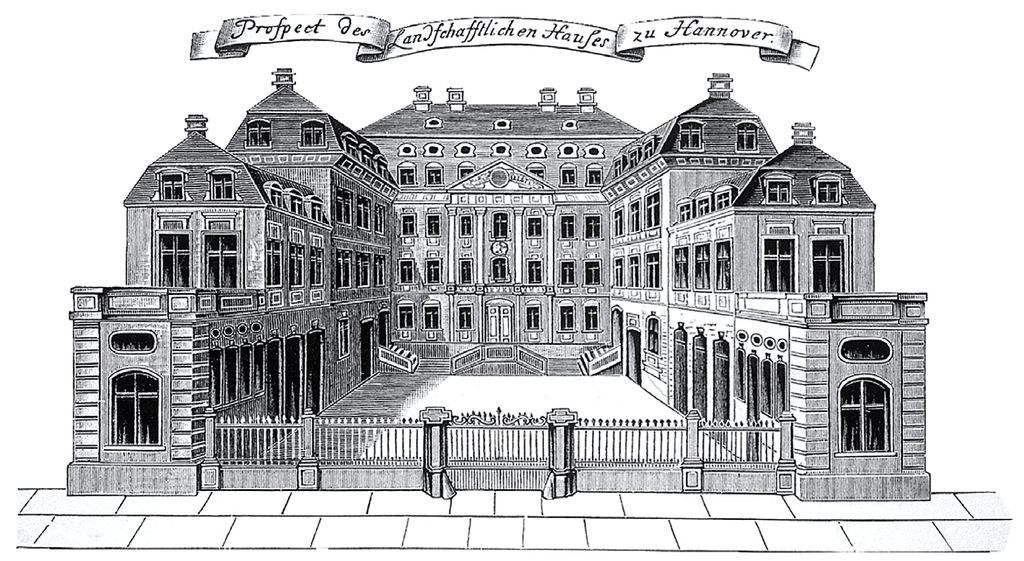

Einer der herausragendsten hannoverschen Denker lebte im 18. Jahrhundert: das Universalgenie Gottfried Wilhelm Leibniz erfand nicht nur die erste Rechenmaschine der Welt, die alle vier Grundrechenarten beherrschte. Als Philosoph beschäftigte er sich in seinem 1710 erschienenen Buch „Theodizee“ mit der Frage nach der „besten aller möglichen Welten“ – und ob wir in dieser leben, weil es so viel Übel in ihr gibt. Doch erst Dunkelheit bringe Farben zum Leuchten, ohne das Böse könne das Gute nicht sein, folgerte er.

Der „Knigge“ als Lebensberater

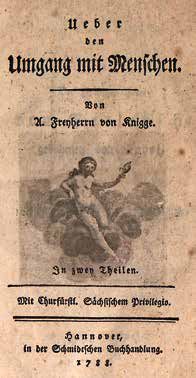

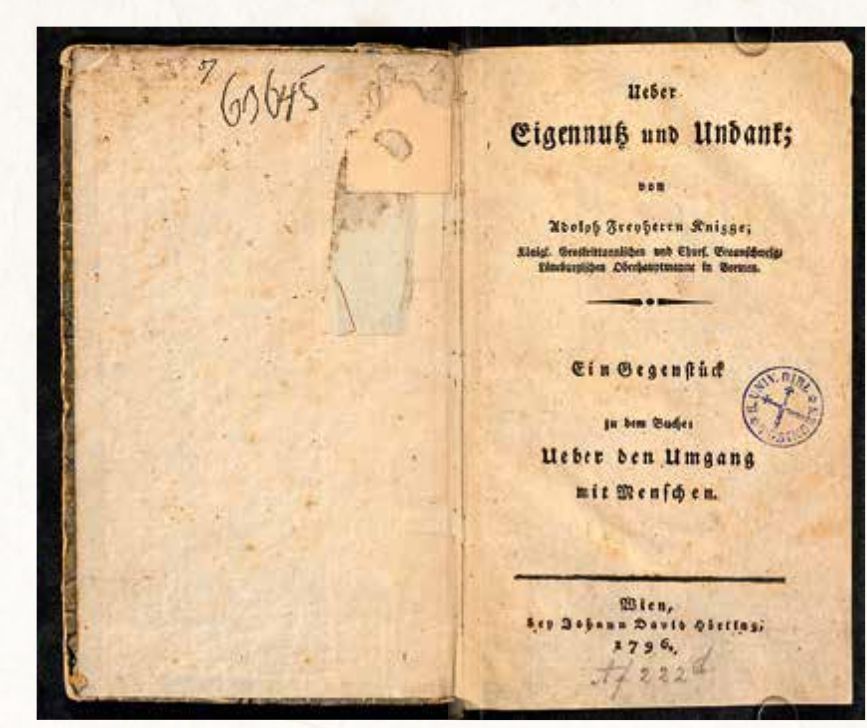

Dagegen konzentrierte sich der Mitte des 18. Jahrhunderts in Bredenbeck bei Hannover geborene Adolph Freiherr Knigge auf das Zusammenleben zwischen den Menschen. Im Jahr 1788 erschien sein Buch „Über den Umgang mit Menschen“ – heute heißen das Buch und seine vielen, teilweise ergänzten und umgeschriebenen Neuauflagen nur noch „Knigge“. Bei der Erstausgabe handelte es sich allerdings nicht um ein Buch rund um Etikette und Benimmregeln.

Vielmehr entwarf Knigge darin eine Art Leitfaden, um Lesern und ihrem Umfeld zu mehr Lebenszufriedenheit und Erfolg zu verhelfen. „Wir sehen die klügsten, verständigsten Menschen im gemeinen Leben Schritte thun, wozu wir den Kopf schütteln müssen“, schreibt Knigge in der Einleitung seines Werks, „Wir sehen die erfahrensten, geschicktesten Männer, bey alltäglichen Vorfällen, unzweckmäßige Mittel wählen, sehen, dass es Ihnen misslingt, auf Andere zu wirken, dass sie […] von schiefen Köpfen […] sich regieren und misshandeln lassen.“

Sein Buch richte sich daher an alle, die „wahrlich allen guten Willen und treue Rechtschaffenheit mit mannigfaltigen, recht vorzüglichen Eigenschaften und dem eifrigen Bestreben, in der Welt fortzukommen, eigenes und fremdes Glück zu bauen, verbinden, und die dennoch mit diesem Allen verkannt, übersehen werden, zu gar nichts gelangen.“ Was jenen fehle, sei die „Kunst des Umgangs mit Menschen, […] die Kunst sich bemerken, geltend, geachtet zu machen, ohne beneidet zu werden; sich nach den Temperanten, Einsichten und Neigungen der Menschen zu richten, ohne falsch zu seyn; sich ungezwungen in den Ton jeder Gesellschaft stimmen zu können. Der, welchen nicht die Natur schon mit dieser glücklichen Anlage hat gebohren werden lassen, erwerbe sich Studium der Menschen“, schrieb Knigge, „eine gewisse Geschmeidigkeit, Geselligkeit, Nachgiebigkeit, Duldung, zu rechter Zeit Verleugnung, Gewalt über heftige Leidenschaften, Wachsamkeit auf sich selbst und die Heiterkeit des immer gleich gestimmten Gemüths.“

Die Welt mit Witz erkunden

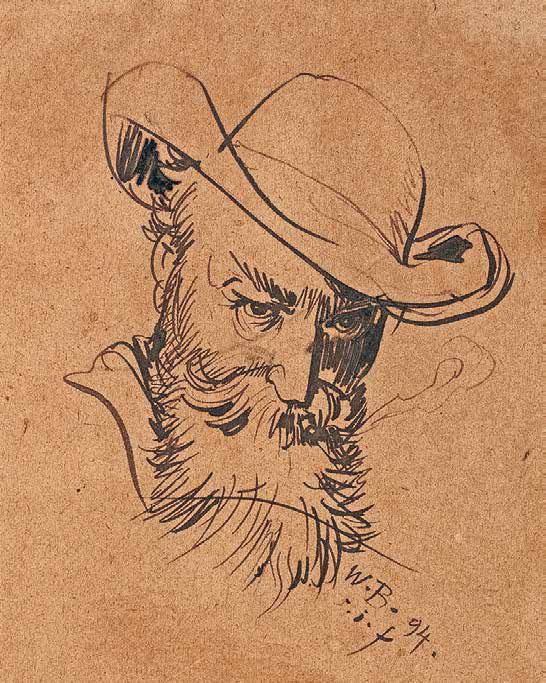

Seine ersten Bildergeschichten veröffentlichte er 1859, schon in den 1870er-Jahren waren sie in ganz Deutschland berühmt – die Rede ist von Wilhelm Busch. Geboren wurde er in einem kleinen Ort im Schaumburger Land, mit 16 Jahren studierte er an der Technischen Hochschule zu Hannover. Seine Zeichnungen rund um Max und Moritz, Hans Huckebein oder die Geschichte des Unglücksraben sind noch heute beliebt. 1874 erschien sein erster Gedichtband „Kritik des Herzens“, ein Versuch, das Spaßmacher-Image abzulegen und sich als ernsthafter Dichter zu präsentieren. Beim Publikum stieß das zunächst aber auf großes Unverständnis. Erst mit der Zeit fand es Zugang zu seinen Gedichten. Und so hat sich – wenn auch oft unerkannt – so mancher Satz aus einem von Buschs Gedichten im Sprachgebrauch etabliert: etwa „Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr.“

Heimat der Pelikan-Tinte

Carl Hornemann widmete sich dem Schriftlichen eher von der technischen Seite: 1838 gründete der Chemiker und Unternehmer seine Farben- und Tintenfabrik Pelikan. Dabei stellte er zunächst Künstlerfarben her. Vier Jahre später erwarb er ein Grundstück in Hannover-Hainholz und erweiterte sein Sortiment. 1896 wurde seine dokumentenechte Tinte zum Verkaufsschlager. Nach seinem beliebten Schulfüller-Klassiker „Pelikano“ hat das Unternehmen 1974 dann gemeinsam mit Pädagogen die in den Grundschulen benutzte “Vereinfachte Ausgangsschrift“ entwickelt – und damit seine pädagogische Kompetenz für das Schreibenlernen untermauert.

Aus dem Gedicht „Erkennungszeichen“, erschienen unter dem Pseudonym „Fritz von der Leine“:

„Da sah er die aufgerissenen Straßen, den Grand und die Steine und Loch an Loch, Und sprach: »Es ist doch mein altes Hannover, ich kenne es wieder: sie buddeln noch!«. “

Journalismus und Heimatgedichte

In den 1870er-Jahren wurde mit Theodor Lessing ein weiterer Denker in Hannover geboren. In den 1920er-Jahren zählte er zu den bekanntesten politischen Journalisten der Weimarer Republik – vermutlich auch, weil er in seinen Berichten vor unbequemen Wahrheiten nicht zurückschreckte. Somit inspirierte Lessing zu einer Auszeichnung für aufklärerisches Denken und Handeln, den Theodor-Lessing-Preis, den die Deutsch-Israelische Gesellschaft Hannover seit 2003 verleiht.

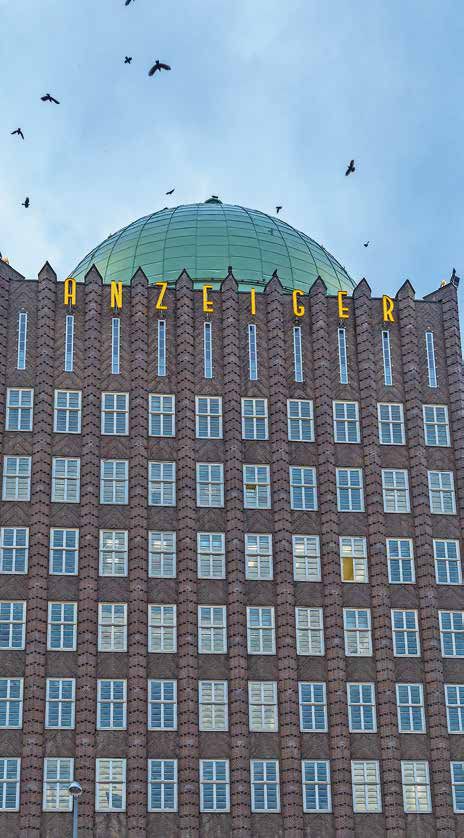

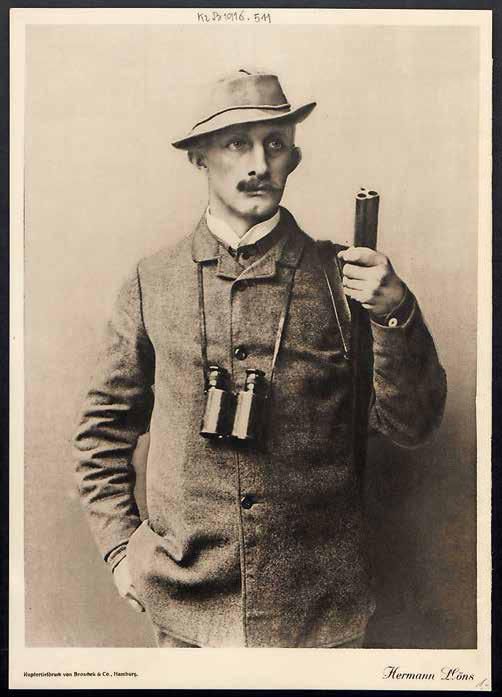

Literarische Spuren hinterließen auch Hermann Löns und Erich Maria Remarque in Hannover: Löns war Journalist und Schriftsteller, bekannt wurde er jedoch vor allem als „Heidedichter“ mit seinen Schriften rund um Wälder, Heidelandschaften, Tiere und die Jagd. Seine Karriere begann in Hannover beim Hannoverschen Anzeiger, dem Vorläufer der heutigen Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Unter dem Pseudonym „Fritz von der Leine“ verfasste er hier auch satirische Lokalberichte.

Erich Maria Remarque, dessen Bücher wie „Im Westen nichts Neues“ zu den literarischen Klassikern zählen, kam 1921 nach Hannover. Dort arbeitete er zunächst als freier Mitarbeiter für die Werkszeitung des Reifenherstellers Continental, zwei Jahre später war er Chefredakteur des Blatts.

Ganzheitliches Weltbild

Auch Kurt Schwitters war zeitweise in der Werbung tätig – so arbeitete er unter anderem als Werbegrafiker für die Stadt Hannover und den bereits erwähnten Tintenhersteller Pelikan. Unter dem Begriff „Merz“ entwickelte der 1887 in Hannover geborene Schwitters eine Art Gesamtweltbild. So schuf Schwitters unter anderem Merzbilder und seinen Merzbau, eine collagenartige Installation, mit der er vermutlich als erstes seine hannoversche Wohnung ausstattete. Auch Merzgedichte zählten zum Repertoire – etwa Schwitters Gedicht „An Anna Blume“, das dem Dadaismus zugeordnet wird und in dem es etwa heißt: „Anna Blume, Anna, A - N - N - A! Ich träufle Deinen Namen. Dein Name tropft wie weiches Rindertalg. Weißt Du es Anna, weißt Du es schon, Man kann Dich auch von hinten lesen. Und Du, Du Herrlichste von allen, Du bist von hinten, wie von vorne: A - N - N - A.“

Grenzenloses Denken

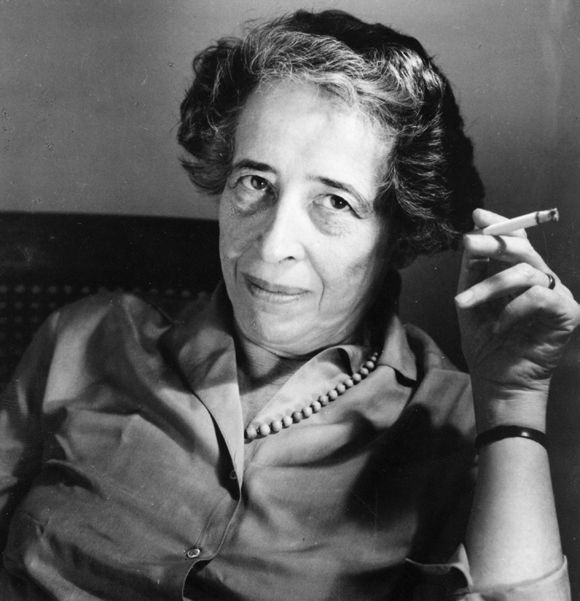

Eine große Denkerin ist zudem die in Linden geborene politische Theoretikerin und Publizistin Hannah Arendt. Vielen Menschen dürfte vor allem ihr Buch „Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen“ ein Begriff sein, das international zu zahlreichen Kontroversen führte. Darin berichtet sie über den Prozess gegen Adolf Eichmann und stellt die Gleichgültigkeit heraus, mit der die Verbrechen während des Nationalsozialismus in Deutschland begangen wurden.

Die deutsch-amerikanische Publizistin beschäftigte sich aber nicht nur intensiv mit Themen wie Totalitarismus, Macht, Antisemitismus und dem Nationalsozialismus – sondern auch mit den Ideen anderer politischer Denker aus der Antike, der Römerzeit, dem Mittelalter und der Neuzeit. Ihre Gedanken dazu hielt sie in ihrem „Denktagebuch“ fest. Bei all ihren Überlegungen mied Arendt festgelegte Muster, blieb kritisch und aufmerksam und warf auch eigene Annahmen immer wieder über Bord, um sie durch zutreffendere zu ersetzen. Bei einer Tagung in Toronto 1972 nannte sie diese Eigenart „Denken ohne Geländer“ und lieferte dazu folgendes Bild: „Wenn Sie Treppen hinauf- oder heruntersteigen, können Sie sich immer am Geländer festhalten, damit Sie nicht fallen. Das Geländer jedoch ist uns abhandengekommen.“

„Eine Welt, die Platz für die Öffentlichkeit haben soll, kann nicht nur [...] für die Lebenden geplant sein; sie muss die Lebensspanne sterblicher Menschen übersteigen."

Hannah Arendt in ihrem Buch „Vita activa oder Vom tätigen Leben “

Gründungsort von namhaften Medien

Daneben ist Hannover die Geburtsstadt von zwei bedeutenden Persönlichkeiten aus der Zeitschriftenbranche: Rudolf Augstein und Henri Nannen. Augstein wurde 1923 in Hannover geboren, ging in Linden zur Schule und absolvierte später ein Volontariat bei der heutigen Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Später gründete er in Hannover den Spiegel, der heute zu den wichtigsten Nachrichtenmagazinen zählt. Ein Jahr später gründete Henri Nannen am gleichen Ort – im Anzeigerhochhaus – eine weitere Wochenzeitschrift: der Stern, der wie der Spiegel als eins der deutschsprachigen Leitmedien gilt.

Die genannten Dichter, Schriftsteller und Publizisten zeigen: Auch aus literarischer Sicht hat unsere Stadt einiges zu bieten – oder sollte man besser sagen: zu lesen?

Georg Christoph Lichtenberg, Physiker, Naturforscher und Schriftsteller, verortete Hannover schon 1772 nicht nur im Rahmen seines kurfürstlichen Auftrages zur astronomischen Ortsbestimmung: „Kein so übler Ort bei schlechtem Wetter“. Und vielleicht kann man sogar noch einen Schritt weitergehen und Hannover leibniznah als „beste aller möglichen Welten“ bezeichnen.